KORANTEMPO, JAKARTA–MEMASUKI tahun terakhir kepemimpinannya, politik anggaran Presiden Joko Widodo telah sepenuhnya terlihat dan dapat dievaluasi secara terukur. Dengan beban janji politik untuk kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam Nawacita, terutama membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas rakyat, serta mewujudkan kemandirian ekonomi, sejak awal naik ke tampuk kekuasaan, Jokowi bergegas mereformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dua strategi anggaran terpenting Jokowi adalah meningkatkan penerimaan perpajakan sehingga tercipta ruang fiskal yang memadai untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur. Namun, kedua ambisi ini, yakni meningkatkan kapasitas fiskal dan belanja infrastruktur, gagal.

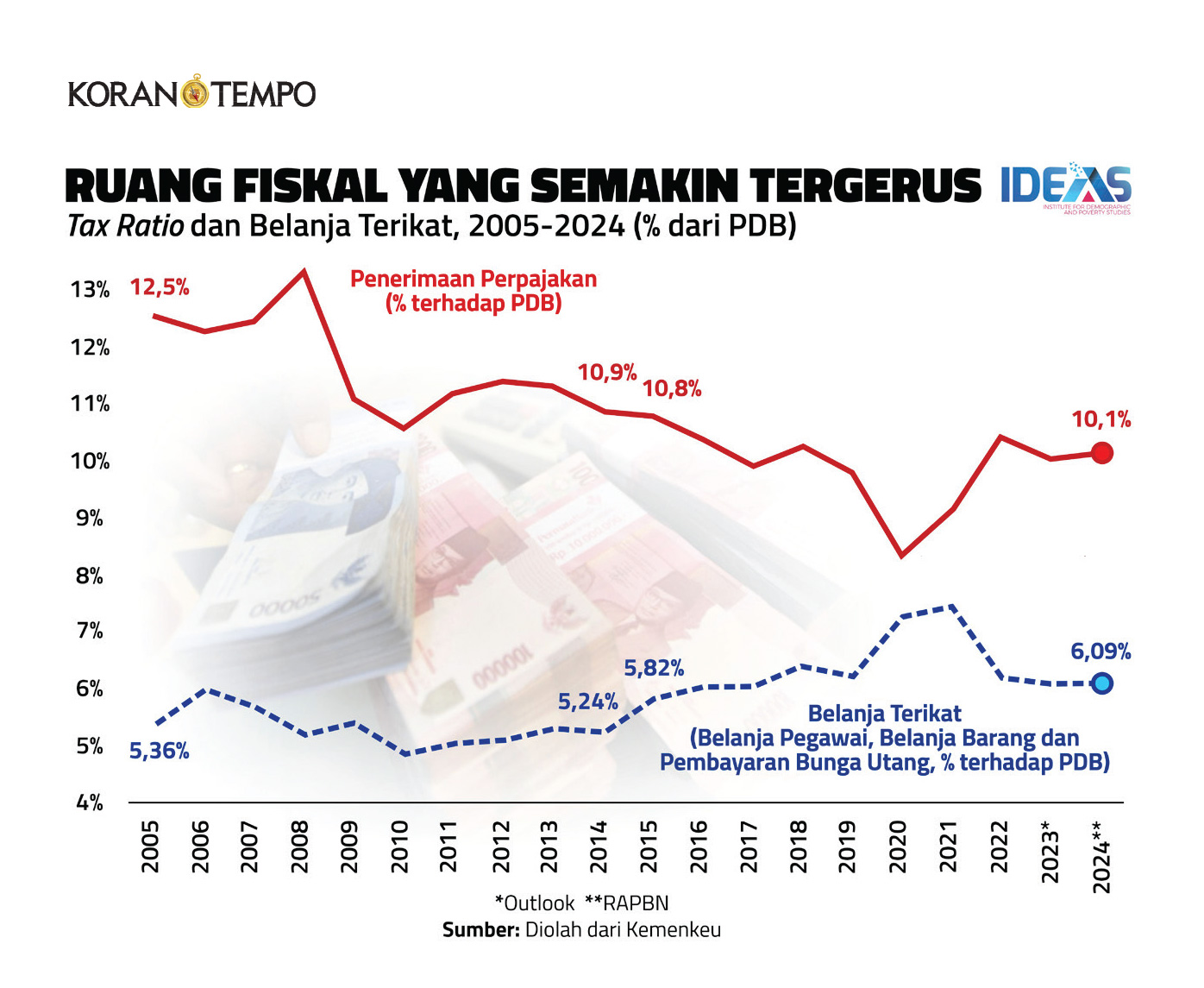

Sejumlah kebijakan strategis reformasi perpajakan dalam satu dekade terakhir, dari pemberian tunjangan kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tax amnesty jilid I pada 2016-2017, hingga tax amnesty jilid II dan kenaikan tarif PPN pada 2022, gagal mendongkrak kinerja penerimaan perpajakan. Bila pada 2015 tax ratio sebesar 10,8 persen dari produk domestik bruto (PDB), pada 2024 tax ratio diperkirakan hanya 10,1 persen dari PDB.

Suasana pelayanan pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman, Jakarta, 2 Mei 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Suasana pelayanan pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman, Jakarta, 2 Mei 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kapasitas fiskal kita buntu rerata di angka 9,9 persen dari PDB. Alih-alih meningkat, tax ratio era Jokowi bahkan lebih rendah daripada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang rerata tax ratio pada periode 2005-2014 mencapai 11,7 persen dari PDB.

Kegagalan mendorong kinerja perpajakan secara langsung berimplikasi pada buyarnya ambisi pembangunan infrastruktur, janji politik terbesar Jokowi. Belanja modal awalnya sempat melonjak di angka 1,87 persen dari PDB pada 2015. Namun, setelah itu, belanja modal secara konsisten terus turun, dan pada 2024 diproyeksikan hanya 1,07 persen dari PDB. Rerata belanja modal per tahun di era Jokowi (2015-2024) diperkirakan hanya 1,33 persen dari PDB, bahkan lebih rendah daripada belanja modal di era SBY (2005-2014), yang rerata mencapai 1,49 persen dari PDB.

Kegagalan mendorong belanja modal inilah yang menjelaskan mengapa pemerintahan Jokowi kemudian banyak bergantung pada badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta untuk pembangunan infrastruktur, antara lain melalui skema penugasan BUMN serta skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

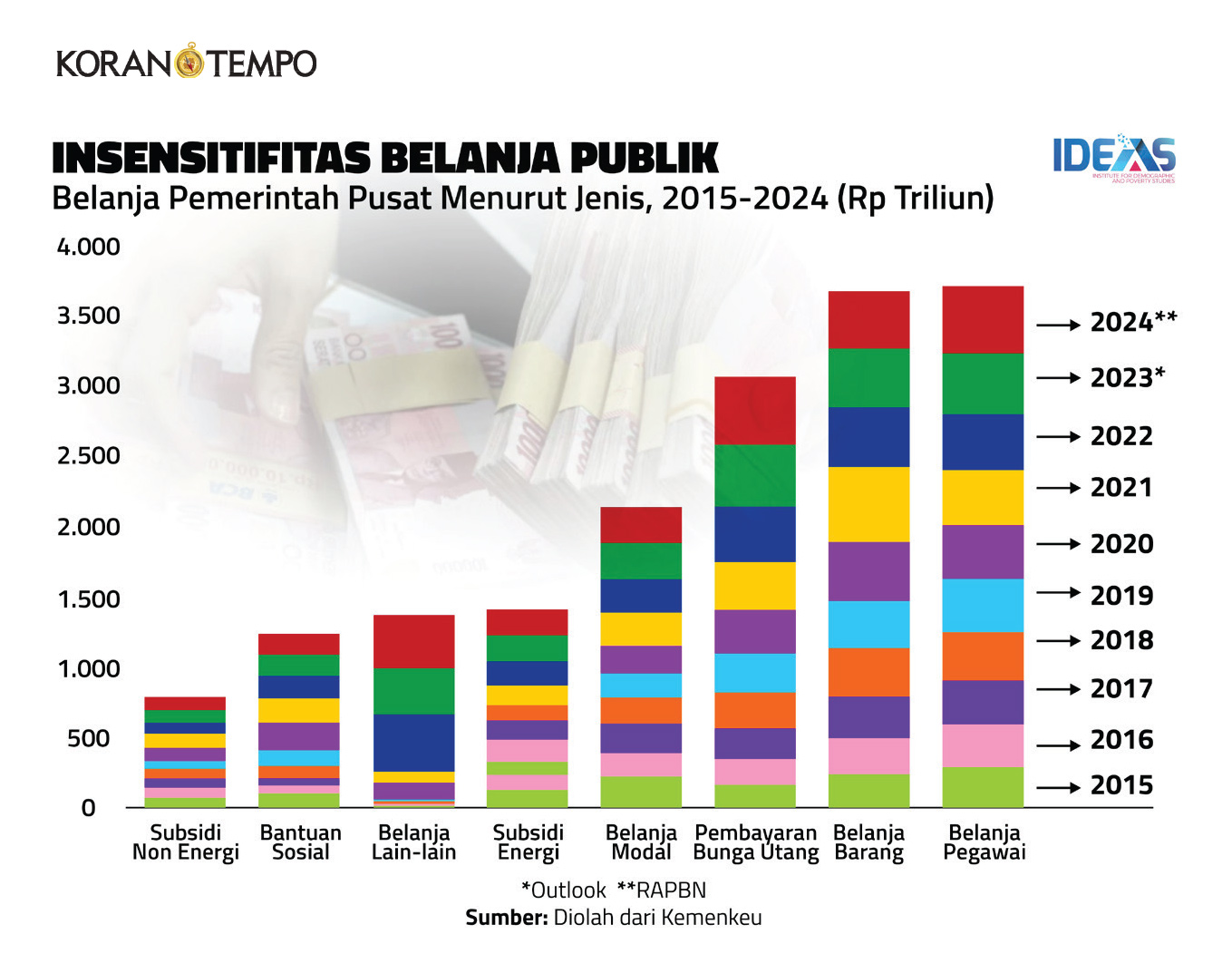

Kegagalan Presiden Jokowi mendorong belanja modal juga banyak disebabkan oleh ortodoksi belanja publik yang semakin meningkat. Pada masa Jokowi, belanja terikat (non-discretionary spending), yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan bunga utang pemerintah, semakin mendominasi belanja pemerintah.

Beban belanja terikat terus meningkat dari 5,82 persen dari PDB pada 2015 menjadi sekitar 6,09 persen dari PDB pada 2024, lebih buruk daripada era Presiden SBY, yang belanja terikatnya cenderung turun dari 5,36 persen dari PDB pada 2005 menjadi 5,24 persen dari PDB pada 2014.

Anjloknya kinerja penerimaan perpajakan di satu sisi serta pengelolaan anggaran negara yang business as usual di sisi lain, telah membuat ruang fiskal pemerintahan Jokowi semakin menyempit. Ruang fiskal, yang merupakan selisih antara penerimaan perpajakan dan belanja terikat, secara konsisten mengecil dari 4,95 persen dari PDB pada 2015 menjadi sekitar 4,02 persen dari PDB pada 2024. Rerata ruang fiskal di era Presiden Jokowi diperkirakan hanya 3,54 persen dari PDB, jauh di bawah rerata di era Presiden SBY yang mencapai 6,36 persen dari PDB.

Tax Ratio dan Belanja Terikat 2005-2024

Tax Ratio dan Belanja Terikat 2005-2024

Ortodoksi Belanja Publik

Salah satu strategi anggaran terbesar Jokowi sejak awal menjabat adalah realokasi belanja subsidi energi ke belanja modal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Namun kementerian/lembaga (K/L) penerima anggaran terbesar adalah K/L pertahanan dan keamanan, bukan K/L infrastruktur.

Sepanjang 2015-2024, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp 1.232 triliun dan Polri Rp 975 triliun. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, yang merupakan garda terdepan pembangunan infrastruktur, masing-masing mendapat alokasi Rp 1.173 triliun dan Rp 380 triliun.

Meski Jokowi sejak awal menjanjikan kedaulatan pangan dan kerap mengangkat narasi swasembada pangan, Kementerian Pertanian selama periode 2015-2024 hanya mendapat alokasi Rp 189 triliun atau rerata Rp 18,9 triliun per tahun. Pola belanja publik ini konsisten selama masa pemerintahan Jokowi, kecuali Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan yang mendapat tambahan anggaran signifikan saat masa pandemi Covid-19.

Pembangunan Jalan Tol Layang Harbour Road(HBR) II di Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta, 13 September 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Pembangunan Jalan Tol Layang Harbour Road(HBR) II di Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta, 13 September 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Kebebalan pengelolaan APBN terlihat sangat mencolok dari pola belanja pemerintah pusat menurut jenis. Belanja publik sangat didominasi oleh belanja terikat. Belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah belanja pegawai yang sepanjang era Jokowi diperkirakan mencapai Rp 3.707 triliun, sekitar 21,3 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Belanja publik terbesar berikutnya adalah belanja barang senilai Rp 3.674 triliun (21,1 persen) dan pembayaran bunga utang senilai Rp 3.067 triliun (17,7 persen). Secara keseluruhan, belanja terikat mencapai Rp 10.448 triliun atau sekitar 60 persen dari total belanja pemerintah pusat. Dengan kata lain, hanya tersisa sekitar 40 persen belanja pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur dan sosial.

Ruang fiskal yang tersisa untuk discretionary spending bukan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan untuk subsidi energi dan kompensasi energi (belanja lain-lain). Di era Presiden Joko Widodo, alokasi untuk subsidi energi dan belanja lain-lain diperkirakan mencapai Rp 2.774 triliun atau sekitar 16 persen dari total belanja pemerintah pusat. Sedangkan belanja untuk pembangunan infrastruktur, yaitu belanja modal, hanya mendapat alokasi sekitar Rp 2.130 triliun (12,3 persen). Adapun alokasi belanja untuk rakyat terlihat tidak lebih sebagai residual belaka, yaitu belanja sosial Rp 1.235 triliun (7,1 persen) dan subsidi nonenergi Rp 784 triliun (4,5 persen).

Dengan besarnya pangsa belanja terikat dalam belanja pemerintah, belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang di bawah diskresi pemerintah sering harus dibiayai dengan utang serta dalam jumlah yang tak pasti. Atas nama rakyat, defisit anggaran dilakukan. Pembuatan utang baru, berapa pun besar bebannya, menjadi terbenarkan dan bahkan seolah-olah menjadi tugas mulia. Alokasi belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial selalu merupakan residual belaka, bahkan dengan proporsi yang terus turun.

Timbunan Utang

Fakta mendasar dari utang pemerintah adalah stok utang tidak pernah menurun, bahkan terus meningkat semakin cepat. Dan sejak masa pandemi, dengan defisit anggaran yang sangat masif, ketergantungan anggaran negara pada utang memuncak.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY, 2004-2009, stok utang pemerintah bertambah Rp 290 triliun atau meningkat Rp 58 triliun per tahun. Pada periode kedua Presiden SBY, 2010-2014, stok utang pemerintah bertambah Rp 1.015 triliun atau meningkat Rp 203 triliun per tahun.

Selanjutnya, kita lihat, memasuki masa pemerintahan Presiden Jokowi, stok utang pemerintah meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, 2015-2019, stok utang pemerintah bertambah Rp 2.173 triliun atau meningkat Rp 435 triliun per tahun. Pada periode kedua, 2020-2024, kami memperkirakan stok utang pemerintah bertambah Rp 3.712 triliun atau meningkat Rp 742 triliun per tahun.

Saat Jokowi berkuasa, pertambahan stok utang pemerintah melambung tinggi. Pada November 2014-Oktober 2019, stok utang pemerintah bertambah Rp 2.155 triliun atau meningkat Rp 35 triliun per bulan. Pada November 2019-Oktober 2024, kami memperkirakan stok utang pemerintah bertambah Rp 3.659 triliun atau meningkat Rp 61 triliun per bulan. Secara keseluruhan, sepanjang sepuluh tahun memimpin, Jokowi telah menciptakan tambahan utang baru pemerintah sebesar Rp 5.814 triliun. Walhasil, bila pada Oktober 2014, yang menjadi akhir pemerintahan SBY, stok utang pemerintah “hanya” Rp 2.601 triliun, pada Oktober 2024, yang akan menjadi akhir pemerintahan Jokowi, kami memperkirakan stok utang pemerintah mencapai Rp 8.415 triliun.

Ketika pandemi menghantam, atas nama stimulus fiskal untuk melawan krisis, politik anggaran menjadi semakin permisif terhadap utang. Penarikan utang baru dilakukan secara sangat masif hingga menabrak kredo suci pengelolaan makroekonomi dengan mencabut aturan disiplin anggaran pemerintah dan monetisasi defisit anggaran oleh bank sentral.

Pandemi telah meruntuhkan dua disiplin makroekonomi terpenting sekaligus: disiplin defisit anggaran 3 persen dari PDB dan independensi bank sentral. Pada akhir 2019, rasio utang pemerintah sebesar 30,2 persen terhadap PDB, pada akhir 2021, melonjak menjadi 40,7 persen terhadap PDB.

Erosi fiskal yang signifikan ini mengkhawatirkan karena konsolidasi fiskal dan penurunan stok utang ke depan hanya bertumpu pada kenaikan penerimaan perpajakan, yang kinerjanya di era Presiden Jokowi justru semakin melemah. Sebelum masa pandemi, kinerja penerimaan perpajakan kita rendah, rata-rata tax ratio 10,2 persen dari PDB pada 2015-2019.

Pada masa pandemi, 2020-2021, tax ratio jatuh drastis, hanya 8,7 persen dari PDB. Setelah masa pandemi, 2022-2024, tax ratio membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan commodity boom, diperkirakan kembali ke “level normal” Jokowi, yakni rata-rata 10,2 persen dari PDB.

Pembenaran pemerintah untuk berutang umumnya adalah spekulatif, yaitu bahwa utang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada bunga utang. Dengan demikian, penerimaan perpajakan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi akan mampu mengembalikan pokok utang sekaligus menutup beban bunganya.

Dengan demikian, kegagalan mendorong pertumbuhan dan menarik pajak darinya harus dibayar dengan mahal: berutang kembali. Pada masa pandemi, kegagalan ini semakin masif dengan implikasi lonjakan utang yang sangat mengkhawatirkan. Lambannya pemulihan ekonomi pascapandemi semakin memperparah lingkaran jebakan utang ini.

Pembuatan utang baru oleh pemerintah terus meningkat drastis dari waktu ke waktu, terutama melalui penerbitan surat berharga negara (SBN). Pada era Presiden SBY, penerbitan SBN dari hanya Rp 32,3 triliun pada 2004 melonjak hingga Rp 439 triliun pada 2014. Pada era Presiden Jokowi, penerbitan SBN melambung tinggi, dari Rp 522 triliun pada 2015 menjadi Rp 922 triliun pada 2019. Di masa pandemi, penerbitan SBN melonjak menembus Rp 1.541 triliun pada 2020 dan Rp 1.353 triliun pada 2021. Pascapandemi, penerbitan SBN kembali ke “level normal” di kisaran Rp 1.097 triliun pada 2022.

Peningkatan besaran utang baru setiap tahun berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang. Pada 2015, jumlah SBN yang jatuh tempo dan beban bunga SBN masih di kisaran Rp 300 triliun. Pada 2019, angka ini melonjak menembus Rp 700 triliun dan saat pascapandemi, pada 2022, menembus Rp 800 triliun. Strategi pengelolaan utang yang terfokus pada pembiayaan kembali (refinancing) untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo membuat pengelolaan utang hanya “gali lubang tutup lubang”. Utang baru dibuat untuk menutup kewajiban utang lama, stok utang tidak pernah menurun. Pengelolaan portofolio utang hanya debt switching serta buy back, dengan pemanis terms and conditions yang lebih baik.

Beban yang Menyesakkan

Beban bunga utang terus meningkat dari waktu ke waktu dan melejit sangat tinggi pascapandemi. Pada 2015, beban bunga utang pemerintah “baru” mencapai kisaran Rp 150 triliun. Kini, beban bunga utang nyaris menembus Rp 500 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2024. Dengan kapasitas fiskal yang melemah, utang telah menjadi beban yang semakin mengimpit. Beban bunga utang melonjak dari 17,9 persen dari penerimaan perpajakan pada 2019, menjadi 24,4 persen dari penerimaan pajak pada 2020, jauh di atas batas aman di angka 7-10 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi, beban ini mulai turun, tapi tetap masih jauh di atas batas aman. Pada 2024, diproyeksikan rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak masih berada di kisaran 21,5 persen.

Dengan seperlima penerimaan perpajakan habis hanya untuk membayar beban bunga utang, ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas dan angka ini sulit untuk turun ke depan. Bertahan dengan paradigma mainstream yang sangat pro-kreditor (investor), tapi abai terhadap kondisi debitor, terutama kemampuan negara untuk melakukan stimulus fiskal dan perlindungan sosial kepada rakyat, terlihat menjadi amoral.

Pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2024 senilai Rp 497 triliun untuk sejumlah kecil investor setara dengan alokasi untuk puluhan program utama K/L untuk ratusan juta penduduk. Sejumlah program itu adalah perlindungan sosial (Rp 78,1 triliun), pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (Rp 76 triliun), infrastruktur konektivitas (Rp 87,8 triliun), ketahanan sumber daya air (Rp 41,5 triliun), perumahan dan kawasan permukiman (Rp 35,4 triliun), modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI dan Polri (Rp 76 triliun), pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun (Rp 29 triliun), pendidikan tinggi (Rp 46,8 triliun), serta ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (Rp 8,4 triliun).

Doktrin yang menjadi justifikasi dalam hal ini adalah utang harus dibayar, terlepas dari apa pun kondisi awal utang, untuk apa utang digunakan dan sedarurat apa pun kondisi gagal bayar. Menjaga reputasi di hadapan kreditor menjadi kredo suci. Repayment rule adalah benteng kokoh untuk membuat utang baru dan mengakumulasikannya sepanjang waktu, demi membayar utang lama. Andai beban utang dapat ditekan atau bahkan dihapuskan, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sangat signifikan.

Stok utang pemerintah yang terus meningkat, seiring dengan beban bunga utang yang semakin tinggi, akan semakin melemahkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di masa depan. Berlimpah bukti empiris kontemporer yang menunjukkan bahwa semakin tinggi stok utang pemerintah, akan semakin rendah pertumbuhan ekonominya. Stok utang yang semakin tinggi membuat alokasi anggaran publik akan semakin tidak berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor), dalam bentuk pembayaran bunga utang yang masif ke segelintir investor. Dengan sebagian besar anggaran publik mengalir ke elite, bahkan ke luar negeri, daya beli dan permintaan agregat akan selalu tertekan, membuat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat optimalnya.

Dalam tujuh tahun terakhir, 2016-2022, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 153 proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai investasi mencapai Rp 1.040 triliun, baik dari pendanaan APBN, penugasan BUMN-BUMD, KPBU, maupun swasta. Pada saat yang sama, sepanjang 2016-2022, pemerintah membayar beban bunga hingga Rp 1.977 triliun. Secara sederhana, andai beban bunga utang dapat ditekan setengahnya, seluruh proyek PSN sepenuhnya dapat dijalankan dengan pendanaan APBN.

Artikel ini merupakan hasil riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), yang ditulis oleh Direktur IDEAS Yusuf Wibisono.

Sumber :https://koran.tempo.co/read/studia/485390/kegagalan-apbn-di-era-jokowi