KORANTEMPO, JAKARTA – Dampak ekonomi penghiliran nikel masih jauh dari harapan. Sejumlah pengamat ekonomi dan lingkungan menyayangkan keuntungan dari kebijakan ini lebih banyak dinikmati pihak asing alih-alih menopang kinerja perekonomian domestik.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, berujar penghiliran yang dilakukan di Indonesia selama ini justru lebih menguntungkan Cina. Sebab, kepemilikan smelter nikel di dalam negeri banyak didominasi oleh investor dari negara itu. “Indonesia hanya menikmati 30 persen keuntungan, sisanya lari ke Cina. Sehingga tujuan untuk menaikkan nilai tambah ekonomi tidak tercapai,” ujar Fahmy kepada Tempo, kemarin.

Selain itu, tujuan utama penghiliran untuk menciptakan nilai tambah produk sumber daya alam masih berada pada tahap awal, yaitu produk turunan pertama dan kedua. “Memang betul ada kenaikan nilai ekspor, tapi penyebabnya, ya, karena biasanya ekspor bijih nikel sekarang produk turunan.”

Menurut Fahmy, penghiliran yang diharapkan seharusnya tak hanya mandek di produk turunan awal, tapi juga bisa membangun ekosistem yang lebih besar, seperti dapat membangun pabrik baterai mobil listrik di dalam negeri. “Tujuan penghiliran harus dikembalikan, dibuat perencanaan yang matang, misalnya dalam 10 tahun ke depan kita sudah bisa menghasilkan penghiliran sampai tahap mana,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan pemerintah untuk mengurangi dominasi investor Cina pada industri smelter dan lebih menunjukkan keberpihakan kepada investor dalam negeri. Lebih dari 90 persen pabrik penghiliran nikel yang ada di Indonesia terafiliasi atau bekerja sama dengan Cina. “Keberpihakan yang dilakukan bisa dengan mendorong penambang lokal membangun smelter, bisa sendiri-sendiri atau konsorsium, untuk mematahkan dominasi Cina.”

Selain itu, perusahaan-perusahaan pengolah nikel atau smelter seharusnya tak melulu dibanjiri insentif fiskal, seperti tax holiday atau insentif pembebasan pembayaran pajak yang jangka waktunya bergantung pada nilai investasi. “Seharusnya insentif ini dihentikan supaya menjadi penghasilan negara dan memberikan dampak ekonomi yang optimal,” kata Fahmy.

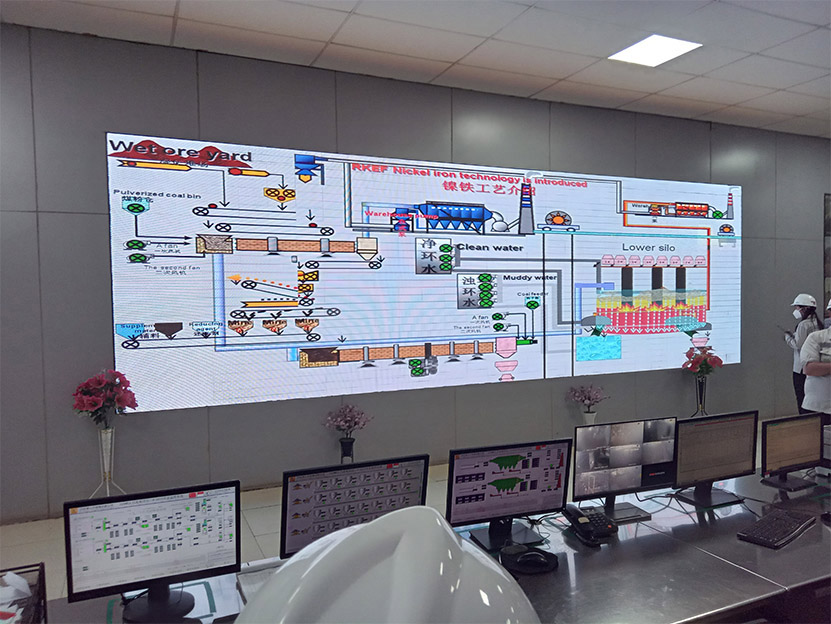

Smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, 18 Januari 2024. TEMPO/Sukma Nugraha Loppies

Smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, 18 Januari 2024. TEMPO/Sukma Nugraha Loppies

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga mengatakan pemutakhiran dalam industri penghiliran harus diakselerasi agar dapat menopang nilai tambah perekonomian yang sebanding. “Saat ini kita masih di tahap pengolahan dan pemurnian yang awal sekali. Harus terus dimutakhirkan sampai end product, seperti stainless steel,” ujarnya.

Modal utama yang dibutuhkan untuk mewujudkannya adalah teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankannya. “Kita juga harus bisa membaca permintaan pasar, seperti saat ini share penggunaan nikel untuk baterai kendaraan listrik masih 15-17 persen atau kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang paling besar untuk industri, yaitu stainless steel, di angka 63 persen,” ucap Daymas.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan, dari sisi penerimaan negara, dampak penghiliran cenderung rendah. Sebab, pelarangan ekspor bijih nikel membuat harga nikel di pasar domestik jatuh, jauh di bawah harga internasional. “Harga bijih nikel yang jatuh membuat penerimaan royalti jauh menurun,” katanya.

Dengan sebagian besar investasi di penghiliran ini mendapat insentif fiskal, penerimaan pajak perusahaan memang cenderung minim. Sebab, sebagian besar produk smelter diekspor dan tidak dikenai pungutan sehingga pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai dan pajak ekspor juga minim.

Menurut Yusuf, penghiliran selayaknya lebih didorong oleh keunggulan komparatif, dari birokrasi yang bersih dan efisien, pasokan tenaga kerja yang terlatih, hingga dukungan riset yang kuat, bukan sekadar berbasis larangan ekspor. “Industrialisasi berbasis larangan ekspor adalah strategi usang yang distortif, rentan perburuan rente, dan tidak sejalan dengan tren dunia yang berfokus pada pengembangan rantai pasok global,” ucapnya.

Di sisi lain, penghiliran harus pula berakhir dengan peningkatan kapasitas industri nasional, terserapnya tenaga kerja lokal, dan terjaganya kelestarian alam. Yusuf mengimbuhkan, tanpa adanya rencana transfer teknologi, penguasaan industri oleh entitas domestik, pelindungan lingkungan hidup yang ketat, serta pengembangan industri hilir secara simultan, kebijakan penghiliran hanya akan menjadi instrumen industrialisasi. “Dan kita hanya menjadi tempat relokasi industri kotor yang sangat tidak ramah lingkungan sekaligus menjadi pemasok barang setengah jadi yang murah ke kapitalis global,” katanya.

Nilai tambah kebijakan penghiliran nikel terhadap perekonomian diyakini bakal terus meningkat. Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menuturkan, sejak program penghiliran nikel bergulir, sejumlah multiplier effect tampak terlihat pada perekonomian nasional. Dia mencontohkan pembangunan smelter sejak masa konstruksi terbukti menyerap tenaga kerja secara signifikan, yaitu sekitar 120 ribu tenaga kerja, yang di antaranya mencakup Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. “Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah itu dengan peningkatan produk domestik regional bruto di daerah tempat smelter berada,” ujar Febri.

Kementerian mencatat, dari sisi ekspor, produk hilir lainnya dari nikel juga terus meningkat pesat. Pada 2022, nilai ekspor feronikel mencapai US$ 13,6 miliar atau melonjak dibanding pada 2021 yang hanya US$ 7,08 miliar. Kemudian nilai ekspor nickel matte naik 300 persen dari US$ 0,95 miliar menjadi US$ 3,82 miliar.

Smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, 18 Januari 2024. TEMPO/Sukma Nugraha Loppies

Smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, 18 Januari 2024. TEMPO/Sukma Nugraha Loppies

Kemiskinan di Daerah Sentra Nikel Meningkat

Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Alfarhat Kasman, mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, klaim keuntungan penghiliran nikel cenderung semu, mengingat kebijakan ini sebenarnya justru banyak merugikan dan memicu kemiskinan bagi warga sekitar.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di wilayah sentra nikel tercatat meningkat. Sebagai contoh, di Sulawesi Tengah, angka kemiskinan naik dari 12,30 persen pada September 2022 menjadi 12,41 persen pada September 2023. Sulawesi Selatan mengalami nasib serupa, yang angka kemiskinannya naik dari 8,66 persen menjadi 8,70 persen, serta Maluku Utara meningkat dari 6,37 persen menjadi 6,46 persen.

“Penghiliran nikel selama ini telah memicu perluasan perampasan ruang produksi warga, dari lahan-lahan pertanian hingga wilayah tangkap nelayan, mencemari air, merusak ekosistem dan kawasan hutan, hingga berdampak pada terganggunya kesehatan warga yang ditandai dengan peningkatan ragam penyakit yang bermunculan,” kata Alfarhat.

Dalam praktiknya, program penghiliran juga kerap memicu masifnya kekerasan dan intimidasi, juga kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya. Namun, ironisnya, dampak penghiliran itu tidak dianggap sebagai bagian dari kerugian negara. “Padahal daya rusak itu pada akhirnya juga berdampak pada terganggunya pemasukan dan daya beli, serta menjadi sumber kemiskinan.”

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan industri penghiliran tak akan terganggu meski sejumlah tantangan menghampiri. Juru bicara Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan salah satu tantangan yang diwaspadai adalah perkembangan harga komoditas, dengan harga nikel yang menurun sejak tahun lalu. “Soal perkembangan harga, akan terus kami pantau. Adapun program penghiliran yang merupakan amanat undang-undang akan terus dijalankan,” ucap Agus.

Sumber :https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486839/minim-dampak-ekonomi-penghiliran-nikel