Pemerintah tidak tepat hanya menyalahkan El Nino karena kenaikan harga beras telah terjadi sejak pertengahan 2022.

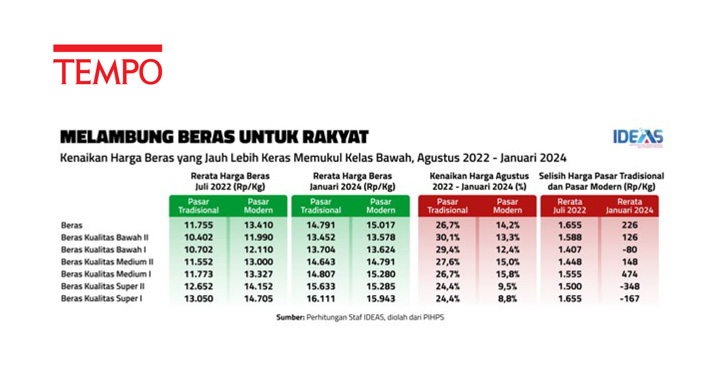

KORANTEMPO, JAKARTA – Hingga Maret lalu, gejolak harga beras masih terjadi meski mulai mereda seiring dengan panen raya di sebagian daerah. Kenaikan harga beras yang konsisten dalam waktu panjang ini mencemaskan. Harga beras yang terus meningkat dan bertahan tinggi hingga kini sering diwajarkan para pejabat dengan dalih fenomena El Nino yang menghantam sejak pertengahan 2023. Namun gejolak harga beras sebenarnya telah dimulai sejak pertengahan 2022. Rata-rata harga beras di pasar tradisional meningkat dari Rp 11.755 per kilogram pada Juli 2022 menjadi Rp 14.791 per kilogram pada Januari 2024. Demikian pula di pasar modern, harga beras terus naik sepanjang Juli 2022 hingga Januari 2024, dari Rp 13.410 per kg menjadi Rp 15.017 per kg. Karena itu, keliru jika pemerintah menyalahkan El Nino semata sebagai biang keladi lonjakan harga beras.

Tren kenaikan panjang harga beras dalam 1,5 tahun terakhir demikian kuat hingga panen raya pada Maret-Juni 2023 dan impor beras sepanjang 2023 yang menembus 3 juta ton tidak mampu meredakan kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras yang persisten dalam 1,5 tahun terakhir hanya dapat terjadi karena pasokan beras lebih rendah dari permintaan pasar. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya masalah struktural dalam produksi beras nasional.

Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pola kenaikan panjang harga beras memukul masyarakat kelas bawah jauh lebih keras dibanding masyarakat kelas atas. Kenaikan harga beras antara Agustus 2022 dan Januari 2024 di pasar tradisional mencapai 26,7 persen, jauh lebih tinggi dari kenaikan harga beras di pasar modern yang hanya 14,2 persen. Akibatnya, selisih antara harga beras di pasar tradisional dan pasar modern yang pada Juli 2022 masih Rp 1.655 per kg, pada Januari 2024, menipis menjadi Rp 226 per kg.

Mencari Akar Lonjakan Harga

Mencari Akar Lonjakan Harga

Memahami akar lonjakan harga beras yang saat ini terus bertahan tinggi penting untuk menelurkan formulasi kebijakan yang komprehensif agar masalah serupa tidak berulang. Iklim dan cuaca menjadi faktor yang paling sering disebut. Terdapat tendensi dari pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dan lonjakan impor beras 2023 hingga 3 juta ton dengan alasan faktor iklim akibat El Nino. Benar bahwa produksi beras pada 2023 menurun akibat El Nino. Tapi menyalahkan iklim semata untuk alasan tingginya harga beras dan masifnya impor beras, bahkan menganggap El Nino sebagai faktor tunggal, adalah sebuah sesat pikir.

El Nino adalah fenomena alam yang sudah lama terprediksi sehingga seharusnya bisa dimitigasi. Hanya menyalahkan El Nino menjadi makin tidak relevan karena kenaikan harga beras telah mulai terjadi sejak pertengahan 2022. Kenaikan harga beras sepanjang 2023 sangat kuat sehingga panen raya pada Maret-Juni 2023 dan impor beras sepanjang 2023 yang menembus 3 juta ton tidak mampu meredakan kenaikan harga.

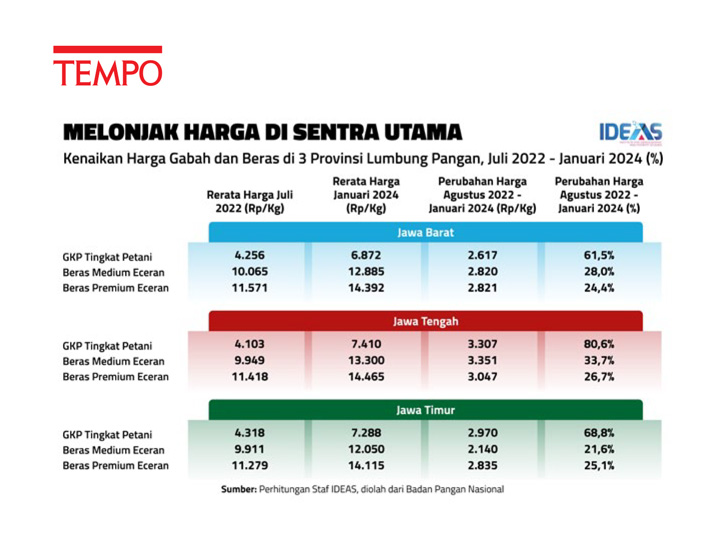

Kenaikan harga beras juga terjadi di semua tingkatan, dari hulu hingga hilir, serta merata di semua daerah, termasuk di daerah sentra beras, tempat pasokan beras berlimpah. Terdapat beberapa pola kenaikan harga beras di daerah sentra beras. Pertama, kenaikan harga tertinggi terjadi pada gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Kedua, kenaikan harga GKP di tingkat petani diikuti kenaikan harga beras eceran dalam derajat yang lebih rendah.

Ketiga, kenaikan harga beras medium eceran cenderung lebih tinggi dibanding kenaikan harga beras premium eceran. Pada Agustus 2022-Januari 2024, harga GKP di tingkat petani melonjak 61,5 persen di Jawa Barat hingga 80,6 persen di Jawa Tengah. Pada waktu yang sama, harga beras medium eceran meningkat 21,6 persen di Jawa Timur hingga 33,7 persen di Jawa Tengah. Sedangkan harga beras premium eceran meningkat 24,4 persen di Jawa Barat hingga 26,7 persen di Jawa Tengah.

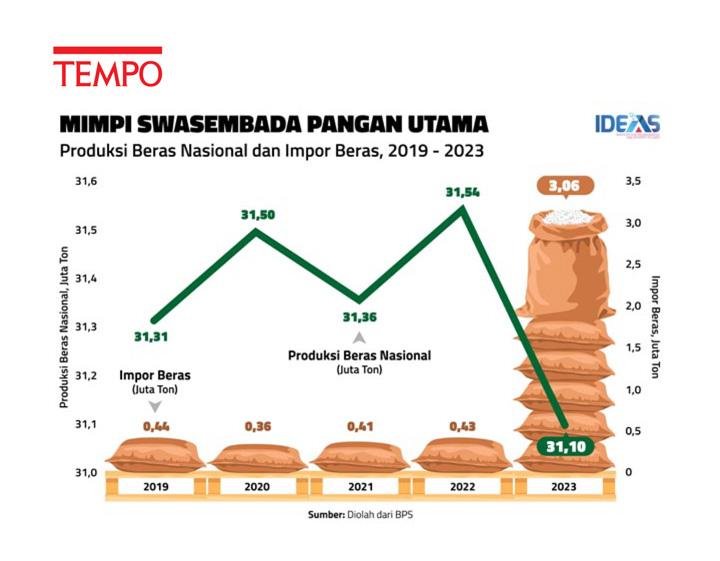

Secara resmi, produksi beras 2023 hanya turun 439 ribu ton dibanding pada 2022. Namun impor beras 2023 bertambah hingga 2,6 juta ton dibanding pada 2022. Dan kecenderungan ini masih belum berhenti. Hanya dalam bulan pertama tahun ini, pemerintah telah mengimpor beras hingga 880 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya panen raya dari Maret-April ke April-Mei. Jika sepanjang 2024 produksi beras nasional di bawah proyeksi, inflasi pangan berpotensi melonjak.

Secara resmi, produksi beras 2023 hanya turun 439 ribu ton dibanding pada 2022. Namun impor beras 2023 bertambah hingga 2,6 juta ton dibanding pada 2022. Dan kecenderungan ini masih belum berhenti. Hanya dalam bulan pertama tahun ini, pemerintah telah mengimpor beras hingga 880 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya panen raya dari Maret-April ke April-Mei. Jika sepanjang 2024 produksi beras nasional di bawah proyeksi, inflasi pangan berpotensi melonjak.

Faktor yang jarang mendapat sorotan dari krisis beras saat ini adalah jatuhnya produktivitas lahan akibat kurangnya pasokan dan ketersediaan pupuk bagi petani. Faktor kelangkaan pupuk berkontribusi besar bagi jatuhnya produktivitas lahan sawah. Mahalnya harga pupuk di tingkat petani berjalan seiring dengan lemahnya dukungan anggaran dan melonjaknya harga komoditas global pasca-masa pandemi Covid-19. Anggaran subsidi pupuk terus turun dalam lima tahun terakhir, dari Rp 33,6 triliun pada 2018 menjadi Rp 25,3 triliun pada 2023.

Kebijakan panik Presiden Joko Widodo, yang sebelum pemilihan umum berjanji menambah anggaran subsidi pupuk 2024 yang hanya Rp 26,7 triliun dengan tambahan alokasi Rp 14 triliun, belum banyak membantu. Pasokan pupuk masih langka di petani. Keputusan terbaru, anggaran subsidi pupuk 2024 mendapat alokasi tambahan Rp 27,3 triliun sehingga total anggaran subsidi pupuk 2024 mencapai Rp 54 triliun.

Faktor yang memperburuk situasi adalah kebijakan bantuan pangan beras dan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras. Masifnya bansos beras di sepanjang 2023 telah menguras cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog hingga 1,4 juta ton. Kebijakan bantuan pangan beras ini kemudian berlanjut pada Januari-Maret 2024. Masifnya penggunaan CBP telah menurunkan kemampuan Bulog mengintervensi pasar sehingga gagal menjaga harga beras sesuai dengan HET.

Pembeli beras tengah memeriksa kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 12 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Pembeli beras tengah memeriksa kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 12 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Ketika harga melambung melampaui HET, pemerintah bertahan tidak mengubah HET. Akibatnya, pasokan beras di tingkat retail langka, terutama di retail modern, karena penjual enggan menjual beras yang dipatok harus sesuai dengan HET. Jika tidak segera teratasi, kelangkaan beras berpotensi memicu panic buying.

Indikasi turunnya kapasitas produksi beras nasional paling jarang mendapat perhatian dalam krisis beras ini. Faktor paling fundamental ini sering luput dalam debat publik, terlebih dari pejabat pemerintah, meskipun ada indikasi kuat penurunan kapasitas produksi beras nasional yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Produksi beras kita stagnan dalam lima tahun terakhir, yaitu 31,3 juta ton pada 2019 dan 31,1 juta ton pada 2023. Lebih jauh, produksi beras nasional ini diduga kuat lebih rendah dari perhitungan resmi.

Data produksi beras nasional memang menyimpan ketidakwajaran. Sepanjang 2019-2022, rata-rata impor beras di kisaran 400 ribu ton per tahun. Namun pada 2023 impor beras melambung tinggi, menembus 3 juta ton, tertinggi dalam 25 tahun terakhir sejak impor beras 4,75 juta ton pada 1999. Padahal produksi beras nasional 2023 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan dua hal: produksi aktual beras nasional lebih rendah dari estimasi resmi, atau terjadi perburuan rente yang masif dalam impor beras menjelang Pemilu 2024.

Estimasi resmi produksi beras nasional yang diduga terlalu tinggi ini kemungkinan besar berasal dari variabel luas lahan baku sawah (LBS) yang sudah tidak lagi akurat. Penghitungan produksi beras nasional pada 2023 masih berbasis pada LBS yang ditetapkan pada 2019 seluas 7,46 juta hektare. Sementara itu, dalam lima tahun terakhir, alih fungsi lahan sawah signifikan seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama di Pulau Jawa. Indikasi awalnya adalah rendahnya LBS yang dapat ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi (LSD).

Delapan provinsi sentra beras, yaitu Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, memiliki LBS pada 2019 seluas 3,97 juta hektare. Namun, pada 2021, hanya 3,84 juta hektare sawah di delapan provinsi tersebut yang dapat ditetapkan menjadi LSD. Dengan kata lain, sebanyak 136 ribu hektare sawah diduga kuat telah mengalami konversi selama 2019-2021.

Meredam Lonjakan Harga Beras

Dalam jangka pendek ataupun jangka menengah, dibutuhkan sejumlah kebijakan mendasar yang terukur dan komprehensif untuk meredam dan mencegah terulangnya gejolak harga beras. Dalam jangka pendek, dua kebijakan penting untuk diterapkan segera. Pertama, menyelesaikan masalah kelangkaan beras di tingkat retail, terutama di retail modern. Kelangkaan pasokan beras yang berlarut-larut berpotensi mendorong panic buying sehingga situasi akan makin sulit dikendalikan.

CBP di Bulog selayaknya diprioritaskan untuk mengintervensi pasar agar tidak ada lagi kekurangan pasokan beras. Kebijakan HET beras untuk melindungi konsumen perlu dievaluasi. Harga beras yang tinggi akan merugikan konsumen, termasuk petani gurem dan buruh tani yang mayoritas net consumer beras. Kenaikan harga beras yang terlalu tinggi akan menghalangi akses pangan sebagian besar masyarakat, termasuk petani. Namun kebijakan HET yang kaku cenderung merugikan petani yang selalu menghadapi kenaikan biaya produksi setiap tahun, dari kenaikan harga pupuk, biaya sewa lahan, hingga upah buruh tani. Kebijakan HET hanya layak diterapkan untuk beras impor yang ada dalam penguasaan Bulog. Sedangkan untuk beras produksi domestik seharusnya tidak perlu ada HET.

Upah buruh tani meningkat seiring dengan kenaikan inflasi dan UMP. Dalam struktur biaya produksi tanaman padi, upah buruh tani mendominasi hingga 50 persen dari total biaya produksi. Pada saat yang sama, makin menyusutnya lahan sawah akibat alih fungsi lahan pertanian telah mendorong kenaikan biaya sewa lahan. Pasca-masa pandemi, sejak 2021, harga pupuk melonjak tinggi. Pupuk subsidi menyumbang sekitar 4 persen dari total biaya produksi tanaman padi. Sedangkan pupuk non-subsidi menyumbang sekitar 10 persen.

Kebijakan HET juga membuat risiko usaha penggilingan kian tinggi dan cenderung merugikan penggilingan berskala kecil dengan modal terbatas, mesin yang tidak efisien, dan biaya produksi yang lebih mahal. Dengan persaingan antar-penggilingan yang ketat, HET membuat penggilingan berskala kecil selalu kalah karena hasil produksi yang lebih mahal dan dengan kualitas yang lebih rendah. Tersingkirnya penggilingan berskala kecil secara masif akan mengubah struktur pasar. Penggilingan berskala besar yang berjumlah hanya sekitar 1 persen dari total usaha penggilingan akan menguasai pasar beras. Gejolak harga beras di pasar yang cenderung oligopolis akan makin sulit dikendalikan.

Langkah jangka pendek kedua adalah secepatnya menyelesaikan masalah ketersediaan pupuk di tingkat petani. Penambahan alokasi subsidi pupuk 2024 dari 4,7 juta ton dengan anggaran Rp 26,7 menjadi 9,5 juta ton dengan anggaran Rp 54 triliun merupakan kabar awal yang baik. Persoalannya, distribusi pupuk bersubsidi selama ini selalu bermasalah dan cenderung tidak tepat sasaran. Rencana reformasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi bantuan langsung petani adalah kabar yang menjanjikan.

Mentransformasi kebijakan subsidi pupuk dari subsidi komoditas ke subsidi langsung ke petani (targeted subsidy) adalah krusial karena memberi pilihan kepada petani apakah akan menggunakan dana yang mereka terima untuk membeli pupuk pabrik atau memproduksi sendiri pupuk organik. Petani memiliki kemampuan memproduksi pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dengan produktivitas lahan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Namun produksi dan adopsi pupuk organik oleh petani membutuhkan adaptasi dan proses yang bertahap. Karena itu, dukungan pembiayaan menjadi penting.

Sementara itu, dalam jangka menengah, dua reformasi kebijakan harus dilakukan untuk menstabilkan harga beras. Pertama, memperbaiki kelemahan tata niaga beras nasional. Dalam struktur harga beras, margin usaha terbesar tidak dinikmati petani, melainkan penggilingan, baik untuk beras medium dan terlebih beras premium. Selisih antara harga beras medium penggilingan dan harga GKP di tingkat petani, yang mencerminkan margin usaha penggilingan kecil-menengah, berada di kisaran 40 persen dari harga beras medium eceran. Sedangkan selisih antara harga beras premium penggilingan dan harga GKP di tingkat petani, yang mencerminkan margin usaha penggilingan besar, berada di kisaran 45 persen dari harga beras premium eceran.

Petani menjahit karung berisi gabah saat panen padi di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 6 April 2024. TEMPO/Prima mulia

Petani menjahit karung berisi gabah saat panen padi di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 6 April 2024. TEMPO/Prima mulia

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan besar dalam tata niaga beras nasional, yang di dalamnya jalur distribusi dan pemasaran beras yang dulu dikuasai Bulog dan penggilingan kecil-menengah kini mulai didominasi penggilingan berskala besar atau pabrik beras. Masuknya pemain besar ke bisnis penggilingan dan distribusi beras telah mengubah pasar di hulu, yaitu persaingan yang menguat untuk memperebutkan GKP di tingkat petani yang dalam lima tahun terakhir pasokannya stagnan, bahkan makin terbatas.

Pemain besar yang memiliki jalur pemasaran langsung ke retail modern dan lebih banyak memproduksi beras premium berani membeli GKP di tingkat petani dengan harga yang lebih tinggi dari penggilingan kecil-menengah. Jadi, harga beras telah meningkat sejak di tingkat GKP, sekaligus menjelaskan mengapa Bulog kesulitan menyerap beras domestik karena tingkat harga GKP jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Di daerah sentra utama padi, harga gabah terus meningkat secara persisten sepanjang Juli 2022-Januari 2024. Di Jawa Barat, rata-rata harga GKP di tingkat petani meningkat dari Rp 4.387 per kg pada Juli-September 2022 menjadi Rp 6.775 per kg pada Desember 2023-Januari 2024. Pada waktu yang sama, rata-rata harga GKP di tingkat petani di Jawa Tengah meningkat dari Rp 4.436 per kg menjadi Rp 7.055 per kg. Sedangkan di Jawa Timur meningkat dari Rp 4.658 per kg menjadi Rp 6.924 per kg.

Untuk mencegah bisnis penggilingan beras dikuasai segelintir pabrik beras berskala besar, pemerintah perlu mendorong produktivitas penggilingan kecil untuk meningkatkan daya saing mereka, sekaligus menekan margin perdagangan beras, terutama beras di pasar tradisional. Dibutuhkan kebijakan afirmatif bagi penggilingan kecil yang selama ini produktivitasnya rendah karena mesin yang sudah tua dan teknologi yang ketinggalan zaman.

Reformasi kebijakan jangka menengah yang kedua adalah pelindungan petani yang responsif dengan kebijakan harga minimum pembelian gabah yang kompetitif. HPP yang ditetapkan pemerintah selama ini kaku dan tidak kompetitif sehingga kerap merugikan petani. Harga gabah rentan jatuh pada saat pasokan berlimpah seiring dengan panen raya, dan terlebih bersamaan dengan cuaca yang tidak bersahabat. Di sejumlah daerah yang telah mulai panen raya, harga gabah mengalami tekanan karena hujan memaksa petani melepas gabah secepatnya agar kualitasnya tidak makin jatuh. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, harga GKP jatuh drastis hingga Rp 1.000 per kg hanya dalam rentang satu bulan, antara Februari-Maret 2023, karena datangnya panen raya.

Argumen utama penetapan harga minimum gabah adalah untuk melindungi petani dan menurunkan kemiskinan perdesaan. Kebijakan ini akan menguntungkan petani melalui harga gabah yang lebih tinggi. Meningkatnya insentif bagi petani untuk memproduksi padi akan menguntungkan desa dan menurunkan kemiskinan. Sebaliknya, harga gabah yang terlalu rendah akan menjadi disinsentif bagi petani untuk berproduksi dan menekan upah buruh tani. Rendahnya insentif akan membuat petani enggan melakukan akumulasi kapital seperti untuk mengadopsi teknologi baru sehingga akan menekan produktivitas dan efisiensi. Rendahnya harga gabah akan menghambat pembangunan pertanian dan perdesaan.

Rendahnya harga gabah dalam jangka panjang akan menggerus insentif bagi petani untuk berproduksi. Bercocok tanam padi sawah telah menjadi pekerjaan turun-temurun bagi banyak petani. Tapi, kini, menjadi petani padi makin tidak menjanjikan kesejahteraan. Karena itu, makin banyak generasi muda yang enggan menjadi petani dan meninggalkan sektor pertanian. Penduduk usia produktif di sektor pertanian lebih memilih profesi di luar sektor pertanian.

Bertolak belakang dengan perannya yang signifikan dan bahkan makin krusial, kesejahteraan pelaku usaha sektor pertanian pangan, terutama di Jawa, justru makin terpuruk. Kemiskinan petani berakar pada tingkat upah riil pertanian yang rendah, ketiadaan lahan bagi petani, serta ketergantungan petani pada upah sebagai buruh. Petani, sebagai produsen pertanian berskala kecil yang berbasis pekerja keluarga, mayoritas menguasai lahan pertanian yang sangat sempit. Jawa tidak hanya dipenuhi petani gurem yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektare, tapi juga petani yang tidak memiliki lahan sama sekali dan menggantungkan kesejahteraannya pada upah sebagai buruh tani.

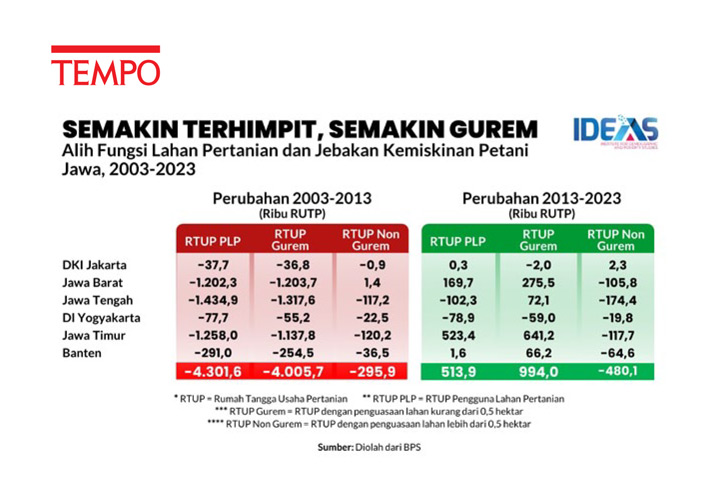

Dalam dua dekade terakhir, petani Jawa mengalami dua pola kemunduran yang berbeda. Pertama, pada periode 2003-2013, seiring dengan terjadinya industrialisasi dan urbanisasi, jumlah petani pengguna lahan pertanian di Jawa turun menjadi 4,3 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP), yaitu petani gurem turun 4 juta RTUP dan petani non-gurem turun 296 ribu RTUP. Kedua, pada periode 2013-2023, seiring dengan terjadinya deindustrialisasi dan urbanisasi yang tidak terkendali akibat akselerasi pembangunan jalan tol, jumlah petani gurem meningkat signifikan, yaitu bertambah 994 ribu RTUP. Sedangkan petani non-gurem turun 480 ribu RTUP.

Jatuhnya jumlah petani di sepanjang 2003-2013 menunjukkan dua sisi kontras pembangunan: kemajuan sektor industri di atas kemunduran sektor pertanian. Transformasi ekonomi yang berjalan cepat seiring dengan terjadinya industrialisasi dan urbanisasi telah mendorong 4 juta petani gurem melepas lahan sempitnya dan berpindah profesi ke sektor ekonomi lain yang memberi janji tingkat upah dan kesejahteraan yang lebih baik. Bahkan pada periode 2003-2013, sebanyak 295 ribu petani non-gurem juga melepas lahan dan berpindah ke sektor non-pertanian. Usaha pertanian tanaman pangan dengan luas lahan hingga 1,5 hektare sulit memberi keuntungan sehingga petani lebih mudah melepas lahannya. Lahan pertanian yang jatuh ke pemilik kapital umumnya segera beralih fungsi ke penggunaan non-pertanian, terutama untuk perumahan dan kawasan komersial.

Periode 2013-2023 menunjukkan dua sisi gelap pembangunan sekaligus, yakni kemunduran sektor industri dan kejatuhan sektor pertanian yang makin dalam. Turunnya jumlah petani non-gurem dan meningkatnya jumlah petani gurem di Jawa sepanjang 2013-2023 mengindikasikan tiga fenomena yang menguat dalam dekade terakhir.

Pertama, semakin banyak lahan pertanian yang mengalami alih fungsi sehingga rata-rata lahan yang dikuasai atau digunakan petani makin menurun, dari yang awalnya lebih dari 0,5 hektare menjadi kurang dari 0,5 hektare. Kedua, makin banyak petani yang harus melepas lahan tapi tidak menemukan peluang usaha yang lebih baik di sektor non-pertanian dan terpaksa terus bertahan di sektor pertanian dengan lahan yang makin sempit. Ketiga, lemahnya regenerasi dan rendahnya ketertarikan terhadap pertanian di kalangan anak-anak petani membuat pewarisan lahan pertanian dari petani ke anak-anaknya menghasilkan luas lahan yang makin sempit.

Makin banyaknya petani Jawa yang berstatus gurem sangat mencemaskan. Sebab, makin rendah kepemilikan lahan, makin mudah pula petani melepas lahannya. Kian besarnya jumlah petani gurem menjadi tanda awal bahwa, ke depan, pelepasan lahan pertanian akan makan masif. Sepanjang 2013-2023, angka petani gurem Jawa meningkat dari 10,2 juta RTUP menjadi 11,2 juta RTUP. Akibatnya, sebagai persentase dari RTUP pengguna lahan, petani gurem Jawa melonjak dari 76,4 persen pada 2013 menjadi 80,8 persen pada 2023. Pelepasan lahan pertanian akan makin cepat terjadi pada tahun-tahun mendatang. Reforma agraria yang didorong pemerintah, yang berfokus pada sertifikasi lahan, secara ironis akan mempercepat pelepasan lahan pertanian di Jawa karena memudahkan akses petani menjual lahannya di pasar tanah.

Sumber :https://koran.tempo.co/read/studia/488097/apa-akar-masalah-lonjakan-harga-beras